坐骨神経痛は、腰から足にかけて痛みやしびれを引き起こす、日常生活に大きな支障をきたす疾患です。

原因は、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などがあり、治療法も多岐にわたります。

鍼治療はその中の1つであり、特に最近では、鍼治療が坐骨神経痛に対してどのように効果を発揮するかが注目されています。

本記事では、鍼のメカニズム、臨床経験、そして最新の研究結果を踏まえながら、坐骨神経痛に対する鍼の有効性について詳しく解説します。

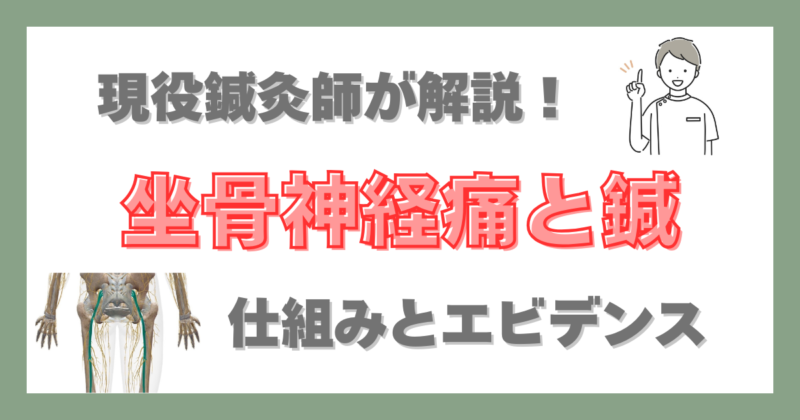

坐骨神経痛について

坐骨神経痛は、腰から足にかけて伸びる坐骨神経が圧迫や炎症などによって刺激されることで引き起こされる痛みやしびれの症状を指します。

坐骨神経は、人体で最も大きな神経であり、腰椎(L5~S3)から始まり、お尻を通り、脚の後ろを通って足まで伸びています。脚の感覚と運動機能を司る重要な役割を果たしています。

坐骨神経痛は病名ではなく、さまざまな原因によって生じる症状の総称です。

6つの主な症状

坐骨神経痛の症状は、障害されている部位や程度によって多種多様です。以下は、一般的な坐骨神経痛による症状です。

痛み

お尻から太もも、ふくらはぎ、足先にかけて鋭い痛みが生じます。この痛みは「電気が走るような」感覚や「ズキズキ」とした痛みとして表現されることが多いです。

特に片側の脚に強く感じることが一般的ですが、両側に症状が出ることもあります。

しびれ

痛みとともに、太ももやふくらはぎ、脛、足先にしびれを感じることがあります。

このしびれは、「ビリビリ」「ピリピリ」といった感覚で表現され、日常生活に支障をきたすことも。

筋力低下

痛みやしびれが進行すると、脚の筋力が低下することがあります。これにより、歩行や立ち上がりが困難になる場合があります。

冷感や灼熱感

患部に冷感や灼熱感を感じることも。これらの感覚は、神経の圧迫によって引き起こされます。

動作による悪化

腰を反らしたり、長時間立っていると症状が悪化することが多いです。また、前かがみになると痛みが軽減する場合もあります。

排尿・排便障害

重度の場合、尿失禁や排便障害などの症状が現れることがあります。これらは神経の圧迫によって引き起こされるため、早急な医療介入が必要です。

主な原因【5選】

様々な原因がありますが、主な原因は以下の通りです。

腰椎椎間板ヘルニア

椎骨の間にある椎間板が飛び出し、坐骨神経を圧迫。特に若年層に多く見られます。

脊柱管狭窄症

加齢や骨の変形により脊柱管が狭くなり、神経を圧迫します。中高年層に多いです。

梨状筋症候群

梨状筋というお尻の筋肉が過剰に収縮することで、坐骨神経を圧迫します。長時間同じ姿勢を取ることや運動不足が原因。

椎間関節の炎症

関節の変形や炎症により坐骨神経が圧迫されることがあります。

腫瘍

稀ですが、腫瘍が坐骨神経を圧迫することもあります。

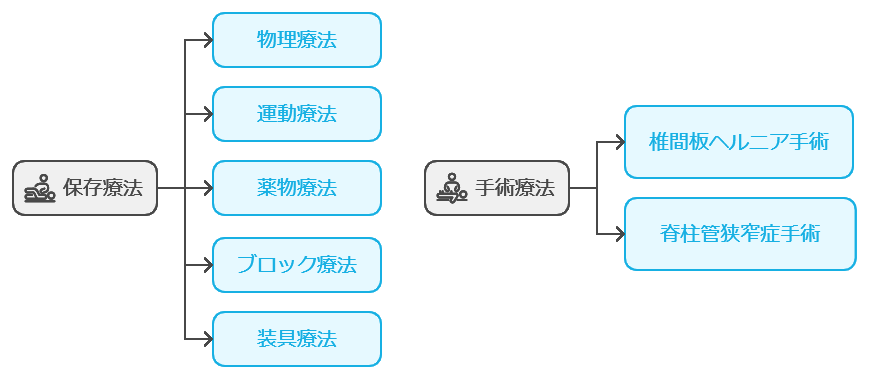

主な治療法

坐骨神経痛に対する主な治療法は以下の通りです。大きく分けて「保存療法」と「手術療法」があります。

保存療法

物理療法

鍼やマッサージ、温熱療法、低周波電気療法などが含まれ、血行を良くし痛みを和らげる効果があります。

運動療法

ストレッチや体操を通じて筋肉の緊張を和らげ、血行を改善します。運動の負荷を徐々に増やすことで、下肢の筋力を強化し、腰椎への負担を軽減。

薬物療法

鎮痛薬や抗炎症薬が使用され、痛みを軽減します。

ブロック療法

局所麻酔薬や抗炎症剤を神経周囲に注入し、痛みの伝達を遮断。これにより、強い痛みが緩和されるだけでなく、自律神経の緊張も和らぎます。

装具療法

コルセットなどで腰椎を支え、安定させることで痛みを和らげます。ただし、長期間使用すると筋力が低下する可能性があるため注意が必要です。

手術療法

手術は主に保存療法で効果が見られない場合や、重度の症状がある場合に検討されます。具体的には以下のような手術があります。

椎間板ヘルニア手術

椎間板が神経を圧迫している場合、その部分を取り除く手術が行われることが多いです。

脊柱管狭窄症手術

脊柱管が狭くなっている場合、その部分を広げる手術が行われることがあります。

これらの治療法は患者の症状や状態によって選択されるため、医師との相談が重要です。

鍼治療が坐骨神経痛に効果が期待される理由

鍼治療が坐骨神経痛に対して効果を発揮するメカニズムは完全には解明されていませんが、いくつかの説が支持されています。

痛みの抑制

鍼の刺激によって、脳内でエンドルフィンやドーパミンなどの神経伝達物質が分泌され、痛みの感覚を抑制。

研究では、鍼刺激が脳の痛覚関連領域の活動を低下させることが示されています。

血行改善

鍼は血流を促進し、局所的な血行改善が期待されます。これにより、筋肉の緊張が緩和され神経への圧迫が軽減。

血流が改善することで細胞への栄養供給が向上し、回復が早まることが期待できます。

自律神経の調整

鍼の刺激が自律神経系に働きかけ、交感神経と副交感神経のバランスを整えることも痛み軽減につながります。

坐骨神経痛においては、神経過敏状態を鎮めるために自律神経の安定が重要。

鍼灸治療の基本的なメカニズムに関しては、こちらの記事で詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

鍼治療の臨床経験

多くの鍼灸師が、坐骨神経痛の患者さんの施術をしてきた経験があります。

私自身の経験からも、鍼治療は特に慢性的な坐骨神経痛の痛みを軽減し、再発予防にも有効であると考えています。

臨床例

実際の患者さんの一例をご紹介します。

36歳の女性のケース

梨状筋症候群による坐骨神経痛で、お尻~足にかけて痛みとしびれがある状態でした。

週1回の施術を1ヶ月、月に1回の施術を3ヶ月ほど続けた結果。

痛みとしびれが軽減し、日常生活に支障をきたさないまでに回復しました。

症状に応じた施術を継続することで、QOL(生活の質)を向上させることが可能です。

最新の研究結果

近年、鍼治療の効果を科学的に検証する研究が数多く行われ、以下のような効果が示されています。

脳の活動の変化

MRIを用いた研究では、鍼が脳内の痛覚関連領域(帯状回や島皮質など)に影響を与え、痛みの伝達が抑制させることが確認されています。

炎症性物質の分泌抑制

鍼が、体内で炎症を引き起こすサイトカインやプロスタグランジンといった物質の分泌を抑えることが報告されています。

これにより、痛みの原因となる炎症が軽減。

長期的な効果

鍼を続けることで、痛みが再発しにくくなるとの報告もあります。これは、鍼による自律神経調整や血流改善が、長期的に体の安定をサポートするためと考えられます。

「椎間板ヘルニアによる慢性坐骨神経痛に対する鍼治療と偽鍼治療」という研究結果が2024年10月に発表。

この研究の結論は以下の通りです。

椎間板ヘルニアによる慢性坐骨神経痛の患者において、鍼治療は偽鍼治療と比較して 4 週目に痛みが軽減し、機能が改善し、これらの利点は 52 週目まで持続することがわかりました。

JAMA

椎間板ヘルニアによる慢性坐骨神経痛の患者には、鍼治療を潜在的な治療選択肢として検討する必要があります。

鍼治療を受ける際の注意点

鍼に行く前に、必ず病院を受診しましょう!

医師との相談

坐骨神経痛の原因によっては、鍼治療が適さない場合もあります。

特に腫瘍や感染症による痛みの場合、鍼は症状を悪化させる可能性があるため、医師と相談して適切な治療方針を立てることが大切です。

経験豊富な鍼灸師を選ぶ

施術者の技術によって効果が大きく左右されます。熟練した鍼灸師を選ぶことで、より安全かつ効果的な治療が期待できます。

個人的には、最低でも3年以上の臨床経験は必要です。

治療期間の把握

鍼による改善は一朝一夕ではないため、ある程度の治療期間が必要です。急性期では頻度の高い治療が望まれ、慢性期では2〜4週間に1回程度が推奨されます。

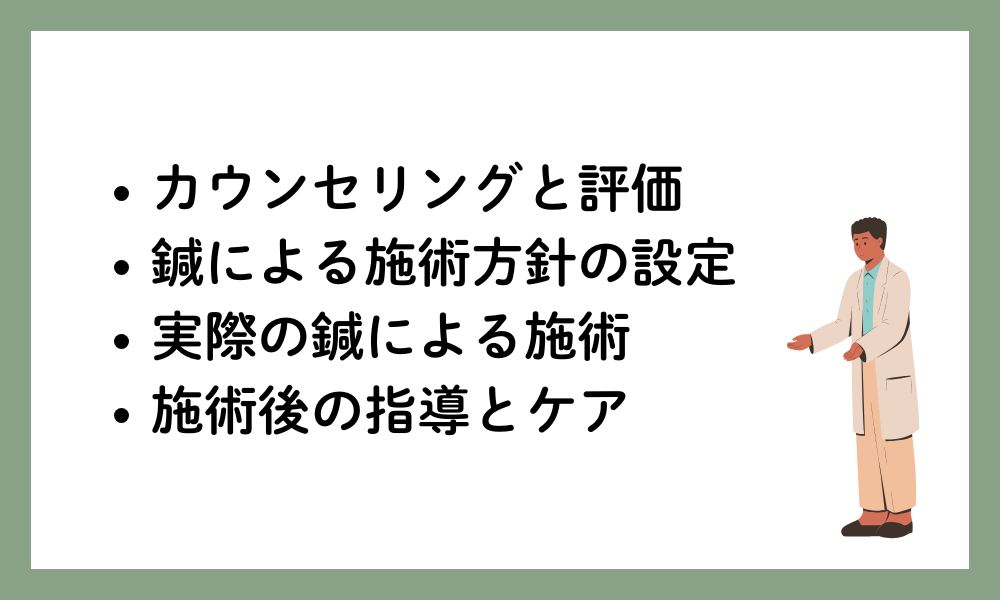

鍼治療の流れと施術の実際

でも、鍼を受けたことがないからちょっと不安かも…

そうですよね。鍼を受ける際、どのような流れで進むのか具体的にイメージできると少し安心できると思いますので、簡単にご紹介します。

以下に、一般的な坐骨神経痛に対する鍼の流れと、施術の内容について解説します。

カウンセリングと評価

鍼灸師が患者さんの症状について詳しくカウンセリングを行います。

坐骨神経痛の原因や生活習慣、既往症などについて聞き取りを行い、そもそも鍼をすることが適切かを判断します。

体の姿勢や筋肉の硬さ、触診による痛みのポイント(圧痛点)などを確認します。

鍼による施術方針の設定

カウンセリングと評価の結果を基に、坐骨神経痛の軽減を目指す施術方針を設定します。

例えば、梨状筋の緊張が強い場合は、血行促進や筋緊張の緩和を目的とした鍼刺激を加えます。

実際の鍼治療

鍼の施術では、坐骨神経に関連する部位(腰やお尻、太もも、足など)に鍼を刺入することが多いです。局所的な血行の改善が期待され、痛みが緩和されます。

使用する鍼は非常に細く(0.12〜0.2mm)、鍼の痛みは感じにくいことが多いです。

施術後の指導とケア

鍼の後には、日常生活での注意点やストレッチ、エクササイズなどの指導も行います。坐骨神経痛は再発しやすい疾患であるため、適切なセルフケアが予防に重要です。

例えば、腰やお尻の筋肉をほぐすストレッチを習慣化することが勧められます。

鍼治療と他の治療法の併用効果

鍼は、西洋医学的な治療と併用することで、より効果的な結果が期待できます。特に、薬物療法や理学療法との併用が有効です。

薬物療法との併用

痛みが強い場合、鎮痛薬や抗炎症薬と併用することで、症状を効果的に緩和できます。

薬物による痛みの抑制と、鍼による血行改善や筋肉の緊張緩和が組み合わさることで、早期回復が期待。

理学療法との併用

理学療法やストレッチ、筋力トレーニングと鍼を組み合わせることで、坐骨神経痛の根本的な改善を目指すことができます。

鍼によって筋肉がほぐれると、理学療法での運動がスムーズに行え、回復が促進されることが多いです。

心理療法との併用

坐骨神経痛は、長期間続くことでストレスや不安を抱える患者が多く見られます。

鍼によるリラクゼーション効果と、心理療法によるストレス軽減を組み合わせることで、心身のバランスを整え、回復を促進します。

鍼治療の課題と未来

鍼は、数千年の歴史を持つ伝統的な施術方法として、痛みやさまざまな体調不良の緩和に役立つ施術です。

現代においては、鍼の効果を科学的に裏付け、理解を深めるための研究が進められ、従来の治療法と組み合わせて新しい治療法を確立する動きが加速しています。

鍼治療のメカニズム解明の進展

鍼が痛みを抑制するメカニズムについては、現代科学でも解明が進んでいますが、まだ完全には理解されていません。

例えば、鍼刺激が脳内の特定の神経回路に与える影響や、神経伝達物質の変化による痛みの軽減に関する研究が進行中です。

鍼刺激が脳内の鎮痛系回路にどのように作用するか、MRIやPETスキャンを使った神経科学的なアプローチも加速しています。

鍼が体内の免疫系やホルモン分泌にも影響を与える可能性が示されており、これらが自己治癒力の向上や慢性症状の軽減にどのように関わっているかが注目されています。

免疫系への影響と新しい適応症の開発

免疫系への影響も鍼の注目すべき分野です。

研究によって、鍼がストレスを軽減し、自己免疫疾患や炎症性疾患に対して効果を発揮する可能性が示唆されています。

アレルギーや自己免疫疾患など、従来の治療法では対応しにくい分野にも鍼が広がる可能性があります。

今後は、鍼が免疫系の機能をどのように調整するかについての研究が進み、新しい適応症が開発されることが期待されています。

日常生活でできるセルフケア

坐骨神経痛の改善には、鍼や西洋医学の治療だけでなく、日常生活でできるセルフケアも大変重要です。

神経への圧迫や血流を改善し、症状の緩和や再発予防が期待できます。

以下では、自宅で簡単に取り組めるセルフケアの方法を紹介します。

ストレッチ

筋肉の過剰な緊張が坐骨神経を圧迫することで痛みが発生する場合、ストレッチも効果が期待されます。

お尻や太ももの筋肉を緩めることで、神経の圧迫が軽減され、痛みが和らぎます。

無理のない範囲で毎日少しずつ行い、筋肉の柔軟性を高めましょう。

症状の強い場合は避け、症状の弱い場合や予防のために行うようにしましょう。

お尻のストレッチ

ストレッチしたいの足を曲げて、もう片方の膝にかけ、膝を抱えるようにします。

お尻の筋肉をゆっくり伸ばすように行いましょう。

ハムストリングのストレッチ

椅子に座ったままでもできるストレッチで、片足を前に伸ばし、つま先を自分の方に向けながら体を前に倒します。

太ももの裏から膝の裏をしっかり伸ばしましょう。

体幹を鍛えるエクササイズ

体幹の筋肉を鍛えることで、腰や骨盤の負担が軽減されるため、坐骨神経痛の改善および予防に役立ちます。

プランクやドローインといった、腰やお尻に負担の少ない体幹トレーニングから始めてみましょう。

プランク

プランクは、体幹を鍛えるためのシンプルで効果的なエクササイズです。

- うつ伏せになり、両肘を床につけてつま先で体を支えます。

- 頭から足先まで一直線を保ち、腰が高すぎたり低すぎたりしないように注意します。

- 呼吸を止めず、無理のない範囲で30秒ほどキープ。

- 無理のない範囲で少しずつ時間を延ばしていきましょう。

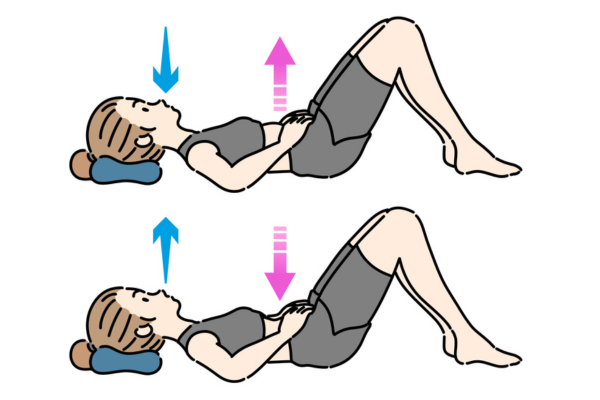

ドローイン

ドローインは、腹横筋や腹斜筋、骨盤底筋といったインナーマッスルを鍛えるための効果的なトレーニング方法です。

- 床に仰向けになり、両膝を立てます。

手はお腹の上に置くと、お腹の動きを感じやすくなります。 - 鼻からゆっくりと息を吸い込み、お腹を膨らませます。

この時、胸ではなくお腹が膨らむことを意識します。 - 息を吐き切る際に、お腹をへこませることに集中します。

お腹が「これ以上へこまない」と感じるまで息を吐き続け、その状態を5秒~10秒ほどキープします。 - この呼吸を3~5回繰り返します。

温熱療法

筋肉の緊張や血流の悪化が原因で神経が圧迫されている場合、温めることで筋肉がほぐれ、血流が良くなります。

湯船に入って、腰やお尻、太ももの後ろなどを温めるようにしましょう。

また、使い捨てカイロや温熱パッドを利用して、長時間のデスクワークや立ち仕事の際にも筋肉の緊張を和らげると効果的です。

ただし、長時間の温めすぎには注意し、皮膚が赤くなったり低温火傷にならないように温度を調整しましょう。

正しい姿勢を意識する

日常生活での姿勢も坐骨神経痛に大きな影響を与えます。座り方や立ち方に気をつけ、骨盤を安定させることが大切です。

例えば、椅子に座る際には深く腰掛け、背もたれに体を預けるようにしましょう。

立っているときは片足に重心をかけず、両足で均等に体重を支えることが理想です。

悪い姿勢が続くと神経への負担が増し、痛みが再発しやすくなるので、日常的に正しい姿勢を心がけましょう。

無理のない生活リズムを作る

坐骨神経痛は、無理な動きや疲労の蓄積も原因の一つです。

日々の生活で無理のないリズムを意識し、適度な休息と運動のバランスを取ることが大切です。

長時間同じ姿勢でいることは、筋肉の緊張を生みやすく、神経を圧迫しやすいため、1時間に1回は体を動かし、軽くストレッチを行うなどしてリフレッシュしましょう。

今後の展望

鍼の効果が科学的に証明されつつある中、さらなる研究が求められています。

今後、鍼がどのように神経や脳に働きかけるのか、そのメカニズムが明らかになれば、坐骨神経痛に対する治療の選択肢として鍼灸の有効性がさらに広く認識されるでしょう。

西洋医学と東洋医学の統合的なアプローチが進むことで、より高度な医療が提供され、患者さん一人ひとりに合った個別の治療が可能になることが期待されます。

鍼は坐骨神経痛の改善にとって有益な手段の一つであり、患者の生活の質を向上させる可能性を秘めています。

まとめ

鍼治療は、坐骨神経痛の治療において有効な選択肢の一つであり、西洋医学の治療と併用することでさらに良い効果が期待できます。

特に、慢性期の症状の改善や再発予防に役立ちますが、適切な頻度での継続が重要です。

坐骨神経痛でお悩みの方はぜひ一度ご検討ください。

最後までご覧いただきありがとうございました!

本記事が少しでも皆さんのお役に立つと嬉しい限りです。