「猫背を改善したい!」と思い、整体に通う方も多いのではないでしょうか?

しかし、整体だけでは猫背は治りません。

猫背の原因は、筋肉のバランスの崩れや生活習慣によることが多く、一時的に姿勢が良くなっても、日常生活でまた崩れてしまいます。

そこで重要なのが、ストレッチや筋トレを取り入れ、姿勢をキープできる体を作ることです。

この記事では、整体に頼るだけではなく、猫背をラクにするための具体的なセルフケア方法を解説します。

無理なく続けられる方法を知り、理想の姿勢を目指しましょう!

猫背が整体だけでは治らない4つの理由

整体を受けると一時的に姿勢が良くなったように感じることがあります。

しかし、猫背の原因にアプローチしない限り、施術後しばらくすると元の姿勢に戻ってしまいます。その理由を詳しく解説します。

猫背の原因は「骨格」ではなく「筋肉のアンバランス」

多くの整体では、骨格の歪みを矯正するような施術が行われますが、猫背の原因は筋肉のバランスの崩れにあります。

骨格は、筋肉によって支えられ、動かされます。その筋肉のバランスが崩れることにより、猫背につながります。猫背に関与する筋肉の特徴は以下の通り。

整体で一時的に骨格を整えても、筋肉のアンバランスが改善されていないため、すぐに元に戻ってしまいます。

整体に通うだけでなく、日常的なストレッチや筋トレが大切です。

筋肉の「クセ」が抜けない

猫背の人は、長年の生活習慣で猫背の姿勢がクセになっていることが多いです。

整体の施術で一時的に良い姿勢になっても、日常生活でまた「猫背のクセ」が出てしまうと、姿勢が元通りになります。

生活習慣を変えなければ再発する

猫背は日常生活での姿勢のクセや筋肉のアンバランスから生じます。そのため、整体で矯正しても生活習慣を変えなければすぐに戻ってしまいます。

猫背の改善には「ストレッチ」と「筋トレ」が必須

猫背を改善するには、整体の施術だけでは不十分であり、ストレッチと筋トレを組み合わせることが必須です。

整体を受けることよりも、自分でストレッチや筋トレを習慣化することが重要です。後述しますが、近年の研究では特に筋トレが大切なことがわかってきています。

整体だけでは「猫背が治らない理由」と「改善するために大切なこと」をまとめ

整体はサポートにはなるが、根本解決にはならない

整体は、一時的な調整や猫背改善のサポートにはなるものの、「受けるだけ」で治ることはありません。ストレッチ・筋トレ・生活習慣の見直しなど、セルフケアが不可欠です。

猫背の原因【5選】

猫背の原因には、筋肉のアンバランスや普段からの姿勢以外にも、筋力の低下やストレスなどがあります。

スマートフォンの使用

スマートフォンを長時間使用すると、無意識のうちに画面を覗き込むような姿勢になりやすく、猫背の原因になります。現代においての最も大きな原因といえます。

予防策としては、スマートフォンを目線の高さに持ち上げる習慣をつけることや、一定時間ごとにストレッチを行うことが効果的です。

「使わない」というのは難しいので、「使う時間を決める」こともおすすめです!

長時間のデスクワーク

デスクワークにより、多くの人が長時間同じ姿勢で過ごしています。特に、パソコン作業では前傾姿勢になりやすく、猫背を引き起こします。

正しい姿勢を維持するためには、椅子や机の高さを調整し、モニターの位置を目線の高さに合わせることが重要です。

同じ姿勢が30分続くと筋肉は固くなるので気をつけましょう!

デスクワークでもスマートフォンでも、長時間同じ姿勢でいることは基本的に良くありません。出来るだけこまめに姿勢を変えることが理想的です。

筋力の低下

背筋や腹筋の筋力が低下すると、正しい姿勢を維持することが難しくなります。

特に、長時間座ったままの生活を送っていると、姿勢を支える筋肉が衰えてしまい、猫背のリスクが高まります。

加齢によっても自然と筋力は低下するため、定期的な運動が欠かせません。

2024年に行われたメタ分析では、筋力の低下が猫背に大きく関わっていることがわかりました。

中程度の確実性を持つエビデンスでは、筋肉の不均衡の治療としてストレッチングを使用することは支持されていません。対照的に、セラピストは弱った筋肉を対象とした強化プログラムに重点を置く必要があります。

引用:SpringerOpen

猫背の改善には筋トレが必須です!

ストレスや緊張

精神的なストレスが続くと、交感神経が優位になり、筋肉が緊張しやすくなります。その結果、肩がすくんだ状態になり、猫背が助長されます。

リラックスできる環境を整え、深呼吸やストレッチを取り入れることで、姿勢の改善につながることがあります。

交感神経が優位な状態では、血流の低下とストレスホルモンの分泌が起こり、筋肉が緊張してしまいます。

合わない椅子や寝具

体に合わない椅子や柔らかすぎるマットレスは、姿勢の崩れを助長する要因になります。

座るときは、骨盤を立てる意識を持ち、背もたれに頼りすぎないことが重要です。マットレスの硬さは、中高度〜高硬度のものがおすすめ。

猫背が健康面に及ぼす6つの影響

猫背は、健康面にさまざまな悪影響を及ぼします。特に、長期間放置すると慢性的な不調につながることがあるため注意が必要です。

猫背が引き起こす主な健康リスクを解説します。

首や肩のこり・痛み

猫背の状態では、頭が前に突き出るため、首や肩の筋肉に大きな負担がかかります。

頭の重さは約4〜6kgですが、前に傾くほど負担は増加。これにより、筋肉が緊張して慢性的な肩こりや首の痛みを引き起こします。

ストレートネック、四十肩・五十肩のリスク増加

腰痛や骨盤の歪み

猫背は、背中だけの問題ではなく全身の問題です。

猫背では背中が丸くなり、骨盤が後傾しやすくなります。その結果、腰に負担がかかり、腰痛の原因になります。

骨盤の歪みは姿勢全体のバランスを崩し、さらに悪化を招くことも。

椎間板ヘルニア、ぎっくり腰、坐骨神経痛

呼吸が浅くなる(酸素不足)

胸が圧迫されるため、肺が十分に広がらず、呼吸が浅くなります。

酸素が体内に十分供給されないと、疲労が抜けにくく、集中力の低下につながります。

鼻呼吸がしにくく、口呼吸になる場合も多いです。

倦怠感、頭痛、めまい、睡眠の質の低下

消化不良・便秘

猫背の姿勢では、内臓が圧迫されるため、胃腸の働きが低下しやすくなります。

これにより、消化不良や便秘、胃もたれなどの症状が起こることがあります。

胃の不快感、食欲不振、腸内環境の悪化

自律神経の乱れ

首や背骨に負担がかかり、自律神経のバランスが崩れやすくなります。

交感神経が過剰に働きやすくなり、ストレスを感じやすくなることも。

頭痛、不眠、イライラ、冷え性

頭痛や眼精疲労

猫背で首や肩の筋肉が緊張すると、頭痛を引き起こしやすくなります。

また、スマホやPCを長時間使用することで、眼精疲労も悪化しやすくなります。

片頭痛、緊張型頭痛、ドライアイ

猫背は、首や肩のこりから消化不良、自律神経の乱れまで、全身の健康に影響を及ぼす可能性があります。猫背を改善することで、多くのメリットが期待できます。

日常生活で正しい姿勢を意識し、ストレッチや筋トレを取り入れていきましょう!

猫背が美容面に及ぼす5つの影響

健康面だけでなく、美容面にもさまざまな悪影響を及ぼします。

顔のたるみ・二重あご

猫背の姿勢では、頭が前に突き出るため、首周りの筋肉が緩みやすくなります。これによりフェイスラインが崩れ、二重あごが目立ちやすくなります。

また、顔の筋肉が下方向に引っ張られることで、頬のたるみやほうれい線の原因にもなります。

血行不良による肌トラブル

首や肩の筋肉が緊張することで血流が滞りやすくなります。血行不良は肌の新陳代謝を低下させ、くすみやクマの原因に。

また、栄養や酸素が十分に届かず、肌のハリやツヤが失われやすくなります。

バストの下垂

猫背の状態では、胸が前に縮こまるため、大胸筋が衰えやすくなります。その結果、バストが下向きになり、ハリがなくなる原因に。

正しい姿勢を意識することで、バストラインの維持にもつながります。

ポッコリお腹の原因

猫背では骨盤が後傾しやすく、腹筋がうまく使えなくなります。

その結果、お腹の筋肉が衰え、内臓が前に押し出されることでポッコリお腹になりやすくなります。

全体のスタイルが悪く見える

背中が丸まることで身長が低く見えたり、背中やウエストのラインが崩れたりします。

姿勢が悪いと自信がない印象を与え、見た目の美しさにも影響を与えます。

猫背を改善することで、美容面にも良い効果が期待できます!

猫背の改善方法【3選】

猫背を改善するには、日常生活での姿勢の意識、ストレッチや筋トレの習慣、生活環境の見直しが重要です。

具体的な方法を以下に解説します。

日常生活での姿勢を意識する

日常生活での姿勢が最も大切です。

正しい姿勢をキープするコツ

猫背を改善するストレッチ・エクササイズ・筋トレ

猫背は背中が丸まり、胸の筋肉が縮んでいる状態なので、胸を開き、背中を柔軟にするストレッチが有効です。

*痛みがでる場合は中止してください。

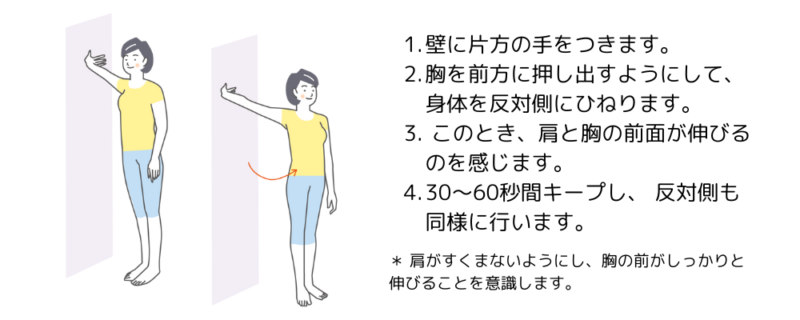

胸を開くストレッチ

キャット&キャメル

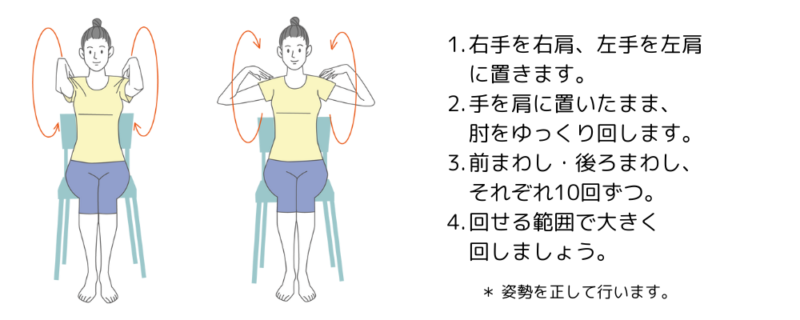

ひじまる体操

猫背改善に効果的な筋トレ

ストレッチだけでなく、正しい姿勢を維持するための筋力も必要です。特に背中の筋肉(僧帽筋の下部) や 体幹(腹筋・背筋) を鍛えると、猫背改善に役立ちます。

Yエクササイズ

- うつ伏せになり、顔は下を向き床につけたままの状態。

- 手をYの字になるように伸ばし、腕だけ上がるところまで上げる。

- ゆっくり戻す(10回 × 3セット)

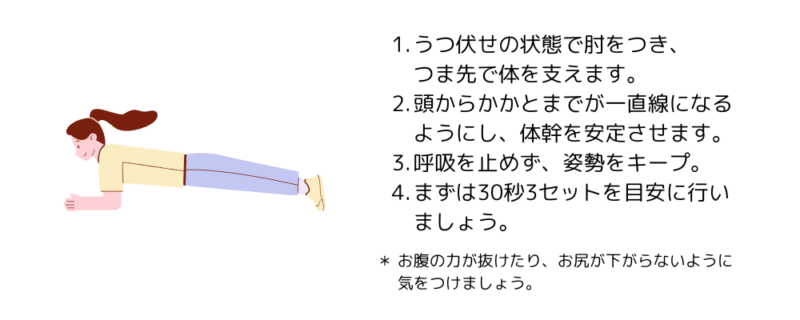

体幹を強化する(プランク)

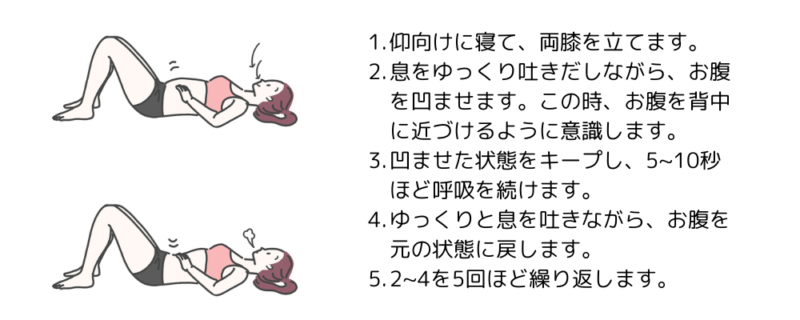

ドローイン

生活環境の見直し

猫背になりにくい生活環境を整えることも大切です。

デスクワーク環境を整える

スマホや読書の姿勢に注意

猫背を改善するためには、正しい姿勢の意識・ストレッチ・筋トレ・環境調整が重要です。

すぐに変わるものではありませんが、継続することで自然と良い姿勢が身につきます。

日常生活の中で意識しながら、少しずつ習慣化していきましょう!

まとめ

猫背の改善には、整体の施術だけでなく日常の姿勢や生活習慣を見直すことが大切です。

長時間のデスクワークやスマホの使用による姿勢のクセが、猫背を引き起こす原因になります。

ストレッチや筋トレを取り入れ、姿勢を整えやすい環境を作ることがポイントです。

普段の生活で意識できるセルフケアを取り入れることが、快適な姿勢づくりにつながります。

簡単なストレッチや姿勢を意識することから始めて、無理なく続けられる習慣を身につけていきましょう!

最後までご覧いただきありがとうございました!

本記事が少しでも皆さんのお役に立つと嬉しい限りです。