春や秋になると、くしゃみや鼻水、目のかゆみに悩まされる花粉症。日本では約40%の人が花粉症を発症しているとされ、多くの人がこの時期に苦しんでいます。

市販の薬を使っているけれど、眠気やだるさが気になる、できるだけ薬に頼らず症状を緩和したいと考えている方も多いのではないでしょうか?

そんな花粉症の症状を緩和させる方法のひとつに、鍼治療があります。

本記事では、花粉症のメカニズムを解説するとともに、鍼治療がどのように花粉症の症状を緩和するのか、具体的な施術方法やセルフケアについて詳しくご紹介します。

花粉症とは?

花粉症は、スギやヒノキなどの植物の花粉が免疫システムに過剰な反応を引き起こすことで発症するアレルギー性疾患です。

特に、鼻や目、喉の粘膜が影響を受け、くしゃみ・鼻水・鼻づまり・目のかゆみなどの症状が現れます。

免疫システムの過剰反応なので、免疫力を強化しても改善しません。

花粉症の増加と背景

花粉症のメカニズム

花粉症は、体の免疫システムが花粉を「害のある異物」と誤認識し、攻撃することで起こります。

免疫システムの過剰反応の流れ

- 花粉の侵入

鼻や目、喉から花粉が体内に入る。 - 免疫システムの反応

体は花粉を異物と判断し、IgE抗体を作る。 - ヒスタミンの放出

花粉に反応したIgE抗体がマスト細胞(肥満細胞)を刺激し、ヒスタミンなどの炎症物質を放出。 - 炎症と症状の発現

ヒスタミンが粘膜を刺激し、くしゃみ・鼻水・目のかゆみなどの症状が起こる。

免疫バランスとアレルギー

免疫には、Th1(細胞性免疫)とTh2(液性免疫)という2つのバランスがあります。

- Th1優位→関節リウマチや多発性硬化症など、自己免疫疾患のリスクが増加。

- Th2優位→花粉症やアトピーなど、アレルギー疾患のリスクが増加。

現代人はTh2優位になりやすく、花粉症を発症しやすいと言われています。

「腸内環境を整える」「バランスの良い食事」「ストレス管理」「適度な日光浴」が重要です。

花粉症の主な症状

花粉症の症状は、鼻・目・喉・皮膚・全身に影響を及ぼします。

主要な症状

| 症状カテゴリ | 具体的な症状 |

| 鼻の症状 | くしゃみ、鼻水、鼻づまり |

| 目の症状 | かゆみ、充血、涙目、異物感 |

| 喉・気管支 | 喉のかゆみ、咳、声がれ |

| 皮膚の症状 | かゆみ、赤み、乾燥 |

| 全身症状 | 倦怠感、頭痛、集中力の低下、不眠 |

花粉症による肌荒れ、「花粉症皮膚炎」に関してはこちらに記事で解説しています。ぜひご覧ください。

重症化すると起こる合併症

花粉症は単なる鼻炎や目のかゆみだけでなく、以下のような合併症を引き起こすこともあります。症状が重い場合は早めに適切な治療を受けることが重要です。

【世界三大花粉症】

世界的に患者数が多く、症状が重くなりやすいとされる花粉症を「世界三大花粉症」と言います。日本もその中の1つです。

- スギ花粉症:日本

- ブタクサ花粉症:北米、ヨーロッパ

- イネ科花粉症:ヨーロッパ、オーストラリア

鍼治療が花粉症に期待される効果とメカニズム

鍼治療は「花粉症の症状を和らげる」だけでなく、「免疫バランスの調整」「自律神経の安定」などの効果も期待できます。

花粉症の症状を軽減させるメカニズムには、主に以下の3つの作用が関与しています。

免疫バランス(Th1/Th2)の調整

花粉症は Th2(液性免疫)の過剰反応 によって起こるアレルギー疾患です。

Th1(細胞性免疫)とTh2のバランスを整えることで、免疫の過剰反応を抑制し、アレルギー症状の軽減が期待されます。

自律神経の調整(交感神経と副交感神経のバランス)

ストレスや生活習慣の乱れによって自律神経が乱れると、免疫系にも影響を及ぼし、花粉症の症状が悪化することがあります。

副交感神経を優位にし、リラックス状態を作ることで、症状の緩和が期待されます。

鼻粘膜の炎症・腫れの軽減

花粉症による鼻づまりは、鼻粘膜の炎症や腫れによって引き起こされます。

局所の血流を促進し、炎症を抑える働きがあるとされ、鼻づまりや鼻水の軽減が期待できます。

目のかゆみ・充血の軽減

花粉症ではヒスタミンが過剰に放出されることで目のかゆみや充血が引き起こされます。

眼周囲の血流を改善し、過剰なヒスタミン反応を抑えることが期待されます。

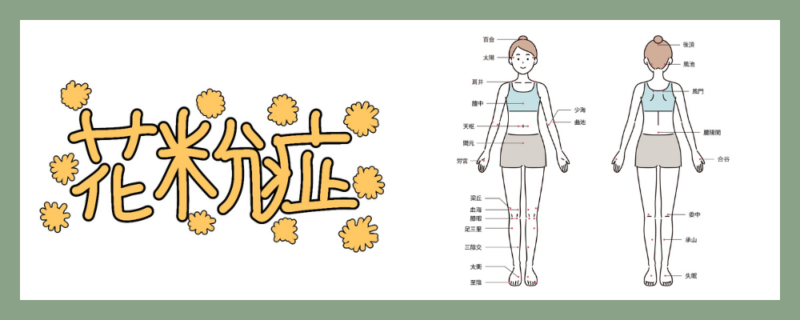

花粉症に対して鍼治療で使うツボ

花粉症に対してのツボにはさまざまなものがありますが、一般的に使用される機会が多いツボを紹介します。

全身調整(免疫調整・自律神経調整)

Th1(細胞性免疫)とTh2(液性免疫)のバランスを整え、免疫の過剰反応を抑制するための全身調整を行います。

| ツボ名 | 位置 | 効果 |

| 足三里(あしさんり) | 膝の外側の下、すねの骨のすぐ外側、膝のお皿から指4本分下 | 免疫調整、胃腸の働きを整える |

| 合谷(ごうこく) | 手の甲側、親指と人差し指の間で、人差し指の骨の付け根寄り | 免疫機能の調整、抗炎症作用 |

| 大椎(だいつい) | 首を前に倒したときに一番出っ張る背骨(第7頸椎)のすぐ下 | 免疫機能の活性化、自律神経の調整 |

| 肺兪(はいゆ) | 肩甲骨の内側、背骨(第3胸椎)の左右1.5寸 | 呼吸器の働きを整え、花粉による炎症を抑える |

| 神門(しんもん) | 手首の小指側、手首の横ジワ上で腱の内側(尺骨側) | ストレス緩和、副交感神経の調整 |

局所治療(鼻・目の症状軽減)

鼻づまり、くしゃみ、目のかゆみなどの症状を緩和するための施術も行います。

| ツボ名 | 位置 | 効果 |

| 迎香(げいこう) | 小鼻の横で鼻唇溝の中央あたり | 鼻の通りを良くする |

| 上迎香(じょうげいこう) | 迎香のやや上方、鼻の付け根付近 | 鼻粘膜の充血を軽減 |

| 印堂(いんどう) | 眉間の中央 | 鼻づまりや目のかゆみを軽減 |

| 睛明(せいめい) | 目頭のやや内側 | 目のかゆみ・充血を抑える |

| 太陽(たいよう) | 眉尻と目尻の中間からやや外側、こめかみのくぼみ | 目の周囲の血流を促進し、疲れやかゆみを緩和 |

鍼治療の簡単な流れ

鍼治療は、以下のような流れで行われます。

- カウンセリング:症状や体質を確認し、適切な施術方針を決めます。

- ツボへの鍼施術:顔や首、手足のツボに細い鍼を刺していきます。

- リラックスタイム:鍼を刺したまま数分間リラックスし、体の反応を促します。

- 施術後のケア:日常生活で気をつけるポイントやセルフケアをアドバイスします。

鍼治療を受ける際の注意点

鍼治療は比較的安全な方法ですが、以下の点に注意しましょう。

鍼灸治療の基本的なメカニズムに関しては、こちらの記事で詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

花粉症の予防と対策

花粉症は「花粉をできるだけ体に入れないこと」と「アレルギー反応を抑えること」が重要です。

以下では、最新の科学的知見に基づいた予防・対策を詳しく解説します。

外出時の花粉対策

マスクの着用

眼鏡・ゴーグルを活用

帽子・衣類の工夫

外出を避けるべき時間帯

室内での花粉対策

花粉を避け、花粉への暴露を減らすことは最も確実な予防策の一つです。

花粉を室内に持ち込まない

換気の工夫

掃除のポイント

寝具の対策

食事による免疫調整

花粉症はTh2細胞の過剰反応が原因。これを抑える食事を心がけましょう。

腸内環境を整える

抗炎症作用のある食材

ヒスタミンを抑える食材

東京大学の研究で、アレルギー性鼻炎による症状は「リノール酸」という脂質からでる成分が関わっていることがわかっています。

こちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

睡眠とストレス管理

質の良い睡眠が免疫力を高める

ストレス対策

症状を軽減する

花粉症の症状を緩和するための方法として、ツボ押しや鼻うがいが有効です

ツボ刺激で花粉症を和らげる

| ツボ名 | 場所 | 効果 |

| 迎香(げいこう) | 小鼻の横で鼻唇溝の中央あたり | 鼻づまり・鼻水を軽減 |

| 晴明(せいめい) | 目頭のやや内側 | 目のかゆみ・充血を和らげる |

| 合谷(ごうこく) | 手の甲側、親指と人差し指の間で、人差し指の骨の付け根寄り | 免疫バランスを整える |

| 足三里(あしさんり) | 膝の外側の下、すねの骨のすぐ外側、膝のお皿から指4本分下 | 体力・免疫力アップ |

鼻うがい

生理食塩水での鼻うがいも症状を緩和するためにおすすめです(アメリカ耳鼻咽喉科アレルギー学会推奨)。

医療的な予防・治療法

アレルゲン免疫療法(舌下免疫療法)

抗ヒスタミン薬(飲み薬)

点鼻薬

鼻粘膜レーザー治療

花粉症の予防・対策には、「花粉を避ける」「免疫バランスを整える」「症状を軽減する」ことが重要です。

「腸内環境の改善」「鼻うがい」「ビタミンD摂取」 はエビデンスが強く、長期的に取り組むと効果が期待できます。

おわりに

花粉症の症状に悩んでいる方にとって、鍼治療は薬に頼りすぎずに症状を和らげる選択肢のひとつです。

鍼治療は免疫機能の調整や自律神経のバランスを整えることで、花粉症のつらい症状を軽減する可能性があります。

症状がつらくなる前に、早めの対策を心がけてみてはいかがでしょうか? 花粉症のシーズンを快適に過ごすために、鍼治療を取り入れてみるのもおすすめです。

気になる方は、まずは鍼灸院で相談してみましょう!

最後までご覧いただきありがとうございます。

本記事が少しでも皆さまの参考になると嬉しい限りです!