長い間、咬筋は2層だと考えられていましたが、2021年スイス・バーゼル大学の研究により今まで発見されなかった3層目である「コロノイド咬筋」と呼ばれる部位が見つかりました。

本記事ではコロノイド咬筋と従来の咬筋について解説していきます!

コロノイド咬筋について

特徴

コロノイド咬筋は、咬筋の中では最も奥深くにあり、約1cmと非常に小さい筋肉です。

しかし、以下のような他の咬筋にはない機能があり、重要視されています。

従来の咬筋とは違う機能

コロノイド咬筋には、今までの咬筋とは違う機能もあることがすでに分かっています。

この発見をきっかけに、これまで改善が難しかった症状に対する解決の糸口が見つかるかもしれませんね。

ちなみに、「コロノイド咬筋が下顎を後方に動かす唯一の筋肉」と書かれている記事もありますが、それは誤りです。

「側頭筋の後部繊維」も下顎を後方に動かす作用があります!

こめかみには下顎を引き上げ(閉口)や顎を後方に引く時に働く扇形の「側頭筋」があります(図1)。

日本歯科医師会

従来の咬筋

従来の咬筋についても簡単に解説します。

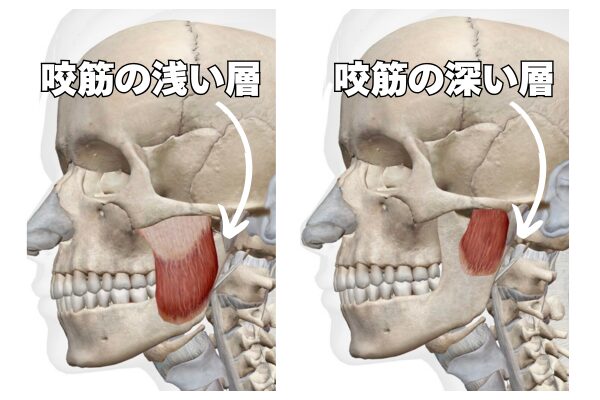

そもそも「咬筋」とは、噛むときに使うアゴの筋肉ですが、今までは上の画像のように浅い層と深い層の2層だと思われていました。

浅い層の咬筋

筋肉の起始・停止

浅い層の咬筋は、頬骨弓の前2/3部分から始まり、後下方へ向かって下顎枝の外面に広く停止します。

位置と方向

主な役割

深い層の咬筋

筋肉の起始・停止

深い層の咬筋は、頬骨弓の後2/3部分から始まり、垂直に下行して表層の停止部の上方に停止します。

位置と方向

主な役割

まとめ

新たに発見されたコロノイド咬筋と従来の咬筋について説明しました。

浅層が主に力強い咬合を担当し、深層や第3層がより繊細な動きや安定性を提供していると言えます。

それぞれの層が少しずつ異なる役割を担うことで、咀嚼や顎の動きを精密にコントロールしており、とても上手く機能していますね。

今後の情報を逐一チェックしていきます!

最後までご覧いただきありがとうございました!

本記事が少しでも皆さんのお役に立つと嬉しい限りです。