「鍼はなぜ効くの?」と疑問に思ったことはありませんか?

鍼灸は東洋医学の伝統的な療法ですが、近年の研究でそのメカニズムが科学的に解明されつつあります。

鍼を刺すことで、神経や血流、免疫系にどのような変化が起こるのか?その仕組みを解説します。

鍼灸の効果をより深く理解し、日々の健康管理に役立てましょう。

鍼灸治療とは

鍼灸は、針を用いて特定のポイント(ツボや筋肉、皮ふなど)に刺激を与える「鍼」と、温熱刺激を与える「灸」の2つの手法から成り立っています。

刺激を与えることによって起こる身体の反応を利用し、身体の自然治癒力を引き出して痛みや不調を和らげることが目的です。

中国生まれの鍼灸ですが、近年では西洋医学との併用が増えており、その科学的な効果についても多くの研究が行われています。

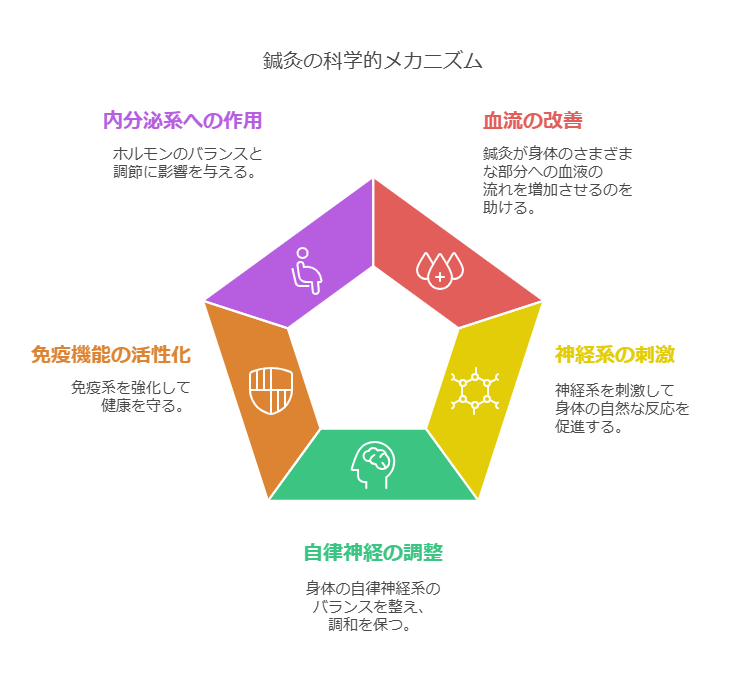

鍼灸の科学的なメカニズム

鍼灸は、主に以下のメカニズムによって説明されます。

局所の血流促進

鍼や灸で刺激をした部分に、CGRPやサブスタンスPという血管拡張や血管の透過性を亢進させる物質が放出されます。これらの物質が血管を拡張させ、鍼やお灸をした局所の血流を促進します。

血流促進により、筋肉の緊張緩和や細胞への酸素の供給が増加し、痛みや不調が軽減されます。

血流の促進は、特に肩こりや筋肉の張りなど、慢性的な血行不良が原因で起こる症状に対して効果が期待できます。

神経系への刺激

鍼灸をすることで、皮膚や筋膜にある感覚受容器が刺激されます。この刺激は脳や脊髄に伝わり、内因性オピオイド(エンドルフィンやエンケファリンなど)という鎮痛物質の分泌を促します。

鎮痛物質の分泌により、痛みの緩和に効果が期待できます。

自律神経の調整

セロトニンやエンドルフィンなどの神経伝達物質の分泌が促されることで、リラックスやストレス軽減に繋がり、副交感神経が高まります。

自律神経系のバランスを整えることを通じて、内臓の機能調整や血流促進、睡眠の質の向上に寄与します。

免疫機能の活性化

鍼は体内の異物として認識され、白血球が活性化されることで免疫機能が強化されます。灸によりNK細胞の増加と活性化やサイトカインの増加が起こります。

また、血流が促進されることで細胞に十分な酸素と栄養が行き渡り、免疫機能が向上します。

免疫系の強化により、病気にかかりにくい身体作りがサポートされます。

内分泌系への作用

神経系を刺激することで脳内の神経伝達物質の分泌に影響を与えます。これにより、ホルモン分泌を調整する中枢神経系に信号が送られ、ホルモンバランスが整えられると考えられています。

また、血流を促進するため、末梢組織への酸素や栄養素の供給を促進します。これにより、ホルモン産生器官の機能が活性化され、ホルモン分泌が促される可能性があります。

ホルモンバランスを整えることで、様々な健康問題に役立つ可能性があります。

鍼灸の科学的エビデンス

近年、数多くの研究が鍼灸の効果を科学的に検証しています。以下にいくつかの分野について説明します。

慢性痛

鍼灸は慢性痛の緩和に有効であることが多くの研究で確認されています。

例えば、2012年に発表されたメタアナリシスでは、腰痛、膝の変形性関節症、頭痛に対する鍼灸の有効性が支持されています。

頭痛

頭痛の患者さんに対する鍼治療が薬物療法に匹敵する効果を持つことが示されています。

副作用が少ない点も特筆されます。

不妊治療

鍼灸は、不妊治療の補助療法としても注目されています。特に体外受精(IVF)の成功率を向上させる可能性があるという研究結果があります。

効果の大きさや条件についてはさらなる検証が必要です。

ストレスと睡眠障害

鍼治療がストレス軽減や睡眠の質向上に寄与する可能性が複数の研究で示されています。

これには、自律神経の調整やストレスホルモンの減少が関与していると考えられます。

鍼灸のデメリット【5選】

鍼灸は、比較的安全な施術である一方、以下のようなデメリットも存在します。

効果の個人差

鍼は、血行促進や自律神経調整などがありますが、効果には個人差があります。

効果の現れ方が異なるため、必ずしもすべての人に同じ結果が得られるわけではありません。

効果を感じるまでに時間がかかる場合もあり、短期間で目に見える変化が期待しづらいことがあります。

即効性がない

鍼は、徐々に血行を促進し、自律神経を調整して体質改善を目指す方法です。

即効性が期待できる治療法ではなく、数ヶ月以上の継続が必要です。

短期間で結果を出したい場合には、他の治療法との併用が検討されることがあります。

費用の負担

鍼灸の施術には、保険が適用されない場合が多いこともあり、費用がかさむ可能性があります。

定期的な施術が必要なため、長期間の通院では費用が積み重なるデメリット。

週に1回の施術を数ヶ月続ける場合、費用負担が大きくなることがあります。

治療に伴う軽度の副作用

鍼による副作用は一般的に軽度ですが、体質によっては治療部位に軽い痛み、内出血、頭痛、めまいなどが生じることがあります。

これらは一時的なものである場合が多いですが、敏感な方には負担に。

鍼を行うことで、施術後にかゆみや軽い出血、内出血が発生することがあります。

技術者による施術の差

鍼による施術は、施術者の技術や経験に大きく依存します。少なくとも3年以上は実務経験を積んでいる施術者を選ぶことを推奨。

熟練した施術者であれば効果を引き出しやすいですが、技術が不足している場合は効果が薄いだけでなく、不快感や痛みを感じやすいこともあります。

適切な部位に刺鍼が行われないと、血行促進や緊張緩和の効果が十分に得られない可能性。

鍼の受ける際の注意点

鍼は安全性が高い治療法ですが、以下の注意点を守ることが大切です。

鍼灸と現代医療のそれぞれの強み

両者の強みを活かし、患者さんにとってより良い医療を提供するため、今後さらに期待されています。

鍼灸と現代医療の統合は、医療の未来を大きく変える可能性を秘めています。

鍼灸の強み

現代医療の強み

鍼灸のような伝統医学と現代医学を組み合わせることで、患者の状態に合わせて最適な治療法を選択することを目指すことを「統合医療」といいます。

鍼灸治療に関するQ&A【14選】

Q1.鍼灸治療は痛いですか?

痛みがないとは言えません。しかし、非常に細い鍼や熱すぎないお灸を使うことが多いため、強い痛みはありません。

患者さん自身の感覚の違いや施術者の技術、施術方法によって、痛みは変わります。

Q2.鍼灸治療はどのような症状に適していますか?

肩こり・腰痛・冷え・ストレスケアなど、さまざまな不調の緩和を目的として活用されています。症状によっては医療機関の受診が必要です。

Q3.鍼灸治療の効果はどのくらいで感じられますか?

効果の現れ方には個人差があり、1回の施術で実感することもあれば、継続することで徐々に実感できる場合もあります。

施術の頻度や回数は、症状や体質、施術方針などによってさまざまです。

Q4.鍼灸治療を受けられない場合はありますか?

出血傾向がある方や重篤な疾患をお持ちの方は、施術前に必ず医師や施術者に相談してください。安全に施術を受けるため、事前のカウンセリングが重要です。

Q5.妊娠中でも鍼灸治療を受けられますか?

妊娠中でも受けられる場合がありますが、施術方法や刺激の強さには注意が必要です。妊娠初期や体調に不安がある場合は、必ず医師と鍼灸師に相談してください。

Q6.鍼灸治療に副作用はありますか?

施術後に一時的なだるさ、皮膚の赤み、軽い内出血などが起こることがありますが、多くの場合は数日で自然に治まります。気になる症状がある場合は、施術者に相談してください。

Q7.鍼は使い捨てですか?

ほとんどの鍼灸院では、衛生面に配慮し使い捨てのディスポーザブル鍼を使用しています。感染対策を徹底し、安全に施術を行っています。

Q8.鍼灸治療は医療保険の適用対象ですか?

一部の疾患に対しては、医師の同意書があれば健康保険が適用される場合があります。ただし、適用範囲や条件は施術院や保険制度によって異なりますので、事前に確認することをおすすめします。

Q9.鍼灸治療を受ける際の服装や持ち物は?

リラックスしやすい服装が望ましいですが、施術着を用意している場合が多いです。施術部位によっては腕や脚を出しやすい服装が適しています。

Q10.鍼灸と他の施術(マッサージ・整体など)は併用できますか?

併用が可能な場合もありますが、過度な刺激を避けるため、同じ日に複数の施術を受ける際は施術者に相談することをおすすめします。

Q11.鍼灸治療はどのくらいの頻度で受けるのが良いですか?

症状や目的によりますが、急性の不調には週1〜2回、慢性的な症状には2週間〜1ヶ月に1回のペースが目安とされることが多いです。継続することで体の変化を感じやすくなります。

Q12.鍼灸治療の後にしてはいけないことはありますか?

施術後は血流が良くなっているため、激しい運動・長時間の入浴・アルコールの摂取は控えたほうがよいでしょう。リラックスして過ごすことで、より効果を実感しやすくなります。

Q13.鍼灸は美容にも効果が期待できますか?

鍼灸は血流やリンパの流れを整え、フェイスラインの引き締めや肌のコンディションを整えることを目的とした美容鍼としても活用されています。

Q14.鍼灸と食事・生活習慣の改善を組み合わせると効果は高まりますか?

鍼灸治療と並行して、バランスの取れた食事や適度な運動、十分な睡眠を心がけることで、より健康維持に役立つことが期待されます。

体質改善を目指す場合は、生活習慣の見直しもおすすめです。

おわりに

鍼灸は科学的にも一定の効果が認められており、多くの症状に対する補助的な治療法として有用。

ただし、効果には個人差があるため、適切な治療計画を立てることがとても重要です。

信頼できる施術者を選ぶことが、安全で効果的な施術を受けるための鍵となります。

最後までご覧いただきありがとうございます。

本記事が少しでも皆さまの参考になると嬉しい限りです!